También el odio contra la bajeza

tuerce los rasgos.

También la cólera contra la injusticia

enronquece la voz.

A los por nacer. Bertolt Brecht

O los fusiles o las cadenas: la toma de conciencia durante la Primera Guerra Mundial.

«En la misma medida en que sea abolida la explotación de un individuo por otro, será abolida la explotación de una nación por otra.

Al mismo tiempo que el antagonismo de las clases en el interior de las naciones, desaparecerá la hostilidad de las naciones entre sí».

En los tiempos que corren, a las puertas de un gran conflicto internacional, conviene recordar estas palabras de Karl Marx y Friedrich Engels, pertenecientes al Manifiesto del Partido Comunista. Desde que el proletariado surgió y se constituyó como clase objetivamente revolucionaria, su devenir ha sido un tortuoso camino lleno de dificultades, enemigos y falsos amigos. Ya la Comuna de París (1871) surgió con un claro carácter antibelicista, con un rechazo firme a la guerra franco-prusiana, un anticipo de lo que se iba a vivir menos de medio siglo después, cuando estalló el primer gran conflicto a escala mundial, la Gran Guerra.

Este conflicto, que tuvo su período de mayor virulencia entre 1914 y 1918, pero que tiene sus raíces en las pugnas entre potencias imperialistas que se venían gestando durante la segunda mitad del siglo XIX, sirvió para arrancar las caretas y derrumbar la II Internacional. Los partidos socialdemócratas, unos de manera efusiva y otros con excusas peregrinas, acabaron apoyando los créditos de guerra y a sus respectivas burguesías nacionales en el conflicto mientras millares de obreros morían en el frente y los empresarios aprovechaban la coyuntura para reforzar la tasa de explotación en las fábricas patrias. Esta situación dejó a la clase obrera en una situación de gran precariedad organizativa y política, derrumbándose la mayor organización internacional que hubo hasta la fecha, la Internacional Socialista, por pugnas imperialistas, y con unos partidos comunistas todavía en tiempo de crecimiento y depuración ideológica.

Fueron muchos los obreros que acabaron cayendo en las ingentes dosis de propaganda belicista, pero no fueron pocos los que se negaron y organizaron movimientos de oposición a pesar de que las condenas por alta traición podían llevarse su vida y condenar a sus familias a la miseria. Se había extendido la noticia en Europa de la terrible represión que sufrieron los obreros barceloneses en huelga a finales de julio de 1909, durante la Semana Trágica, por oponerse a los reclutamientos masivos de reservistas para luchar en la guerra del Rif. Para evitar que se repitiera esa situación en sus propios países, partidos socialdemócratas como el SPD alemán firmaron con la patronal una «paz civil» por la cual se comprometían bajo pena marcial a que los trabajadores no realizarían ningún tipo de movilización ni indisciplina laboral. Medidas similares se adoptaron en Francia, Reino Unido o Bélgica; la clase obrera se encontraba acorralada entre la patronal y los falsos amigos.

A pesar de este contexto, y en buena medida gracias a la recomposición de los sectores revolucionarios en 1915 a raíz de la Conferencia de Zimmerwald y la posterior ruptura definitiva con el oportunismo que realizan los partidos comunistas fundadores de la III Internacional, empiezan a surgir movimientos de protesta en las retaguardias y en los países beligerantes que, muchas veces, van más allá de las protestas en las fábricas, muchas de las cuales estaban bajo vigilancia policial y militar.

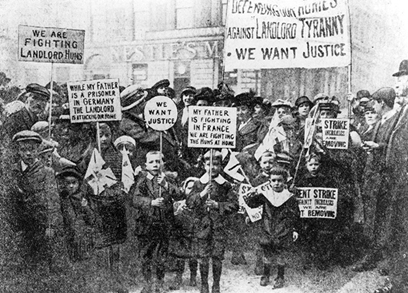

Este es el caso, por ejemplo, de la huelga de alquileres de Glasgow, en 1915, encabezada fundamentalmente por la clase obrera femenina, ante el aumento de precios por parte de los terratenientes y rentistas que aprovecharon la coyuntura de la guerra y la desmovilización generalizada para aumentar sus beneficios.

A lo largo de 1916 y 1917 se produjo un gran número de conflictos laborales en los países beligerantes, y algunos, como la huelga de trabajadoras textiles de febrero de 1917 en Petrogrado, sirvieron de pistoletazo de salida para el ciclo revolucionario que desembocaría primero en la caída del zarismo y, posteriormente, en la revolución bolchevique de octubre de ese mismo año. Estas huelgas, que tenían como nexo común el rechazo a la guerra, a la carestía y a la explotación laboral, tuvieron gran resonancia por toda Europa. Este fue el caso de la huelga general de obreros metalúrgicos en Irlanda en 1918, ya en los últimos coletazos de la I Guerra Mundial y antes de los tratados de paz que reconfiguraron las potencias europeas e hicieron desaparecer a los imperios centrales.

Uno solo no puede salvarse: el bienio rojo y el trienio bolchevique

Los efectos de la guerra perduraron una vez terminada la contienda; los desajustes y la violencia vivida en muchos países durante los primeros años 20 entroncan directamente con el ascenso del fascismo en Italia, Alemania y España. La participación de Francia y Reino Unido en la guerra civil rusa entrando en el bando zarista para garantizar los intereses de sus inversiones en la región dejó claras las trincheras que se abrían frente a frente entre las fuerzas del trabajo y las fuerzas del capital. Las pésimas condiciones de trabajo y la penuria vivida por los trabajadores sirvieron de acicate para una potente movilización de clase en todos los países occidentales. Los años que van de 1918 a 1920 son años de gran movilización obrera en toda Europa; en Italia, este periodo es conocido como el biennio rosso y en España como trienio bolchevique, y en ambos casos se caracterizó por una potente oleada huelguística que aunó al campesinado y al proletariado industrial. El nacimiento y desarrollo de los partidos comunistas al calor de la Tercera Internacional, la creciente afiliación sindical y la ruptura con posiciones oportunistas o posibilistas fueron causa y al mismo tiempo consecuencia de este periodo de efervescencia social, que contó con la rápida intervención de las fuerzas del Estado para garantizar el orden vigente.

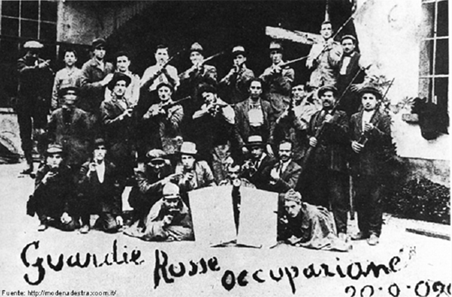

En Italia, quizás el evento más conocido, por su relevancia y por los debates que se situaron en el seno de la Internacional Comunista, fue la huelga de abril de 1920 en Turín, en la que se llegaron a constituir consejos de fábrica que se hicieron con el control de la producción. Medio millón de obreros industriales y agrícolas se declararon en huelga general durante 10 días a pesar de la desaprobación del Gobierno y del Partido Socialista, sumido en el oportunismo socialdemócrata. Para Antonio Gramsci, que elaboró un informe sobre la movilización para el Comité Ejecutivo de la Internacional Comunista en julio de ese mismo año, es clave para entender esta movilización que en Turín «hay una masa compacta de empleados y técnicos organizados en los sindicatos y adheridos a la Cámara del Trabajo. Durante todas las grandes huelgas han estado al lado de los obreros y han adquirido, por tanto –la mayor parte al menos, si no todos–, la psicología del verdadero proletariado en lucha contra el capital, por la revolución y el comunismo». La burguesía, temerosa de que se extendieran los consejos de fábrica por todo el norte, acabó declarando el lock-out y cerrando la producción, a lo que los obreros respondieron ocupando y custodiando las fábricas ellos mismos a través de la Guardia Roja hasta septiembre de ese mismo año.

En España se vivió una intensa agitación en el campo andaluz unida a un incremento huelguístico en las zonas industriales del país, especialmente en Barcelona. Esta agitación, animada por la oposición a la guerra en Marruecos y a los abusos cometidos por los empresarios y la aristocracia en el poder, generó una espiral de movilización entre la que destaca, por su repercusión, la huelga de la Canadiense de Barcelona, y que acabó extendiéndose al 70% de toda la industria catalana, paralizando los principales núcleos urbanos y arrancando importantes reclamaciones al Gobierno de Romanones como la jornada laboral de 8 horas o la ley de descanso dominical.

La reacción que no cesa

En ambos casos, italiano y español, que no llegaron a consumar la toma de poder, la solución por parte del Estado fue la misma: la represión y la reacción. Años después del final de la I Guerra Mundial, y sin el pretexto de la guerra para sancionar la movilización obrera y popular, recurrieron directamente al fascismo y a la dictadura militar como elemento represivo. Mussolini en Italia y Miguel Primo de Rivera en España llegan al poder con escaso tiempo de diferencia e instauran sendos regímenes que se caracterizan principalmente por prohibir y perseguir las organizaciones de clase y reprimir duramente la movilización obrera.

En Italia, los escuadristas fascistas se cebaron especialmente con los obreros turineses que habían ocupado las fábricas. En España, se prohibió y se encarceló a los obreros que habían estado en las movilizaciones, muchos de los cuales tuvieron que recurrir al exilio para salvar la vida.

Si se me permite la reflexión, es curioso el doble rasero que se aplica a la clase obrera en un contexto de guerra. Mientras por un lado se le exhorta constantemente a participar y defender su país frente al país ajeno, en el momento en el que el trabajador alza la voz en defensa de su clase, su país responde afilando el cuchillo y preparándose para la matanza. Y, en ese momento sí, toda la burguesía, sea cual sea su bandera, responde al unísono.